在涉及船舶适航共同海损案,The CMA CGM Libra [2021] 2 Lloyd’s Law Rep 613, [2021] UKSC 51多年后,最近在The Happy Aras [2026] EWHC 7 (Admlty)案中再次涉及该方面的法律问题,英国高等法院海事法庭的海事登记管Davison(Admiralty Registrar Davison)做出了最新判决。

The Happy Aras是一条老散货船,建于1990年,总长94.34米,型深7.8米,总吨位2,659吨。由于其吨位低于3,000吨,无需配备航次数据记录仪(VDR),该船亦未配备。该轮当时正执行从乌克兰Reni港装载大豆前往土耳其Mersin港。2023年3月20日于2058,该轮在土耳其南部Datca半岛北岸搁浅。

船舶遭受严重损坏。随后进行了救助、卸载及转运作业,直至2023年6月13日才完成。原告船东宣布了共同海损。Blue Seas Adjusters Ltd被委任为共同海损理算人,其理算书于2023年11月3日最终确定。被告为货物所有人Diatold Trade Pte Ltd(即航次承租人)的保险人。被告于2023年3月30日签署了共同海损担保函,担保“合理、适当且合法”确定的货物利益方对共同海损的分摊。理算结果显示货物利益方须分摊共同海损1,271,095.89美元。被告拒绝支付,理由是船舶在两个方面存在不适航:

(i)船舶未配备称职的船员,特别是称职的船长;以及

(ii)未建立适当的航次计划制度,和/或在航次计划中未能履行应有勤勉,违反了IMO决议A.893(21)(航次计划指南)。

航次租船合同的确认电邮规定,共同海损按照1994年约克-安特卫普规则在伦敦进行理算和结算。提单日期为2023年3月13日,提单格式为“CONGENBILL 1994”格式,该提单并入了租船合同条款,且无论如何均规定共同海损按照约克-安特卫普规则在伦敦理算和结算。共同海损担保函适用英国法,并包含伦敦高等法院管辖权条款。本索赔于2024年3月28日在海事法院提起。

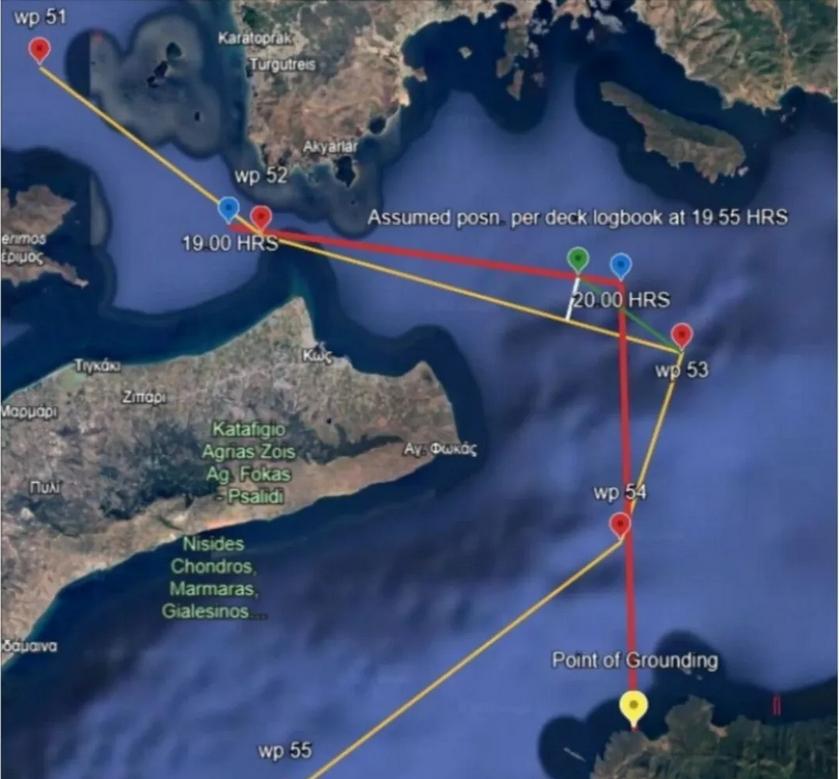

关于审判证据聚焦于两个方面:(a)由船长及轮机长签署的航次计划(Passage Plan);以及(b)在搁浅当晚2000起担任值班驾驶员的船长的行为。值得注意的是,原告船东未传召任何船员(包括船长)作证。关于航次计划及航行标准的证据,全部来自双方专家:原告方的Ivanov船长及被告方的Simpson船长。为重构事发经过,专家们依赖以下记录:(A)航海日志、轮机日志及GPS记录;(B)航次相关段落的工作海图副本;以及(C)船员在土耳其商事法院诉讼中提交的非常简短的陈述。此外,他们还参考公开的AIS数据。关于事件顺序及搁浅原因,双方专家之间几乎没有争议。

关于航次计划,该计划二副在2023年3月12日准备,并由船长及轮机长共同签署。采用标准格式。该计划为从乌克兰Reni港至土耳其Mersin港的泊位到泊位航次计划。计划包括一系列航向及转向点。包含了航次各段的最小可用水深、龙骨下净空、定位方法(全程使用GPS)及定位间隔。正如Teare法官在 The CMA CGM Libra [2019] 1 Lloyd’s Law Rep 595; [2019] EWHC 481 (Admlty) 一案中所指出的,航次计划受国际海事组织(IMO)发布的指南约束,即1999年11月通过的IMO决议A.893(21)(航次计划指南)。这些指南反映在船舶自身安全管理体系(SMS)中,即其《安全管理手册》。

专家们根据IMO指南及船舶自身SMS标准,对航次计划进行了评估。他们提出了诸多批评。Davison登记官认为足以指出的是,该航次计划属于“基本类型”,且不完整,因为它未包含通过Sulina运河、博斯普鲁斯海峡及达达尼尔海峡航段的转向点。Simpson船长认为,该计划本应:(1)标示Datca半岛周围的禁航区(no-go areas);(2)包含横向偏差限值(cross track limits),标明允许偏离计划航线的最大范围。后一项(以及接近报警)还应输入雷达系统。Ivanov船长则认为,由于Datca半岛水深急剧变浅,禁航区实际上就是陆地本身,因此在航次计划中标记禁航区的必要性及意义有限。至于横向偏差限值,他同意这是理想做法,但IMO指南并未强制要求将其列入航次计划。只要将这些限值及接近报警输入雷达系统即可——而对此,他的立场是无直接证据证明是否已执行。专家们一致同意,尽管该航次计划存在诸多缺陷,但若严格遵循该计划,搁浅本不会发生。

相关法律问题,《约克-安特卫普规则》第D条规定如下:

“共同海损分摊权不受影响,即使引起牺牲或支出的原因系因航海冒险中一方当事人的过错所致;但此规定不妨碍针对该方当事人因该过错而可能享有的任何救济或抗辩。”

关于“过错”:

“若损失或支出系由船东的可诉过错(actionable fault)所致,则船东无权向货物所有人追偿共同海损分摊,该可诉过错包括任何导致运输合同条款违反的因果行为”;参见Hamblen勋爵在 The CMA CGM Libra [2021] 2 Lloyd’s Law Rep 613, [2021] UKSC 51 第21段的判决。

本案所主张的可诉过错为承运人违反适航义务。运输合同并入了《海牙规则》。《海牙规则》第三条第1款规定如下:

“承运人须在航次开始前及开始时,尽应有勤勉以——

(a)使船舶适航……”

《海牙规则》第四条第1款及第2(a)款规定如下:

“1. 承运人或船舶对因不适航引起的或产生的损失或损坏不承担责任,除非该不适航系因承运人未尽应有勤勉使船舶适航所致……并符合第三条第1款的规定。

凡损失或损坏因不适航所致,承运人或其他根据本条主张免责的人,应负举证证明已尽应有勤勉的责任。

2. 承运人或船舶对因下列原因引起或产生的损失或损坏不承担责任:

(a)船长、船员、引航员或承运人的受雇人在航行或船舶管理中的行为、疏忽或过失。”

不适航的测试标准是:若谨慎船东知晓该缺陷,是否会在船舶出海前要求修复该缺陷;参见 The Cape Bonny [2018] 1 Lloyd's Rep.356案第118段,以及Scrutton on Charterparties and Bills of Lading第25版第7-025段。最高法院现已终局确立,有缺陷的航次计划可导致船舶根据《海牙规则》第三条第1款构成不适航;参见上文 The CMA CGM Libra 案。

适航性的另一面向是承运人提供称职胜任船员的义务。Cresswell法官在 The Eurasian Dream [2002] 1 Lloyd’s Law Rep.719, [2002] EWHC 118 (Comm)案中第129段判决中的段落,阐述了该义务的相关要点:“(1)不胜任或效率底低下可能表现为‘致残性技能缺失’或‘致残性知识缺失’:‘我不认为有争议的是,若船长指挥船舶的无能可使船舶不适航,则该原则是否适用于船长无能系因其不知晓船舶因结构特殊性,在普通远洋航行中可能遇到的情形下如何表现?在我看来,原则上并无区别,致残性技能缺失与致残性知识缺失均使船长不适任且不合格指挥,因此使其指挥的船舶不适航。而船东隐瞒必要信息,应与剥夺船长本应具备的一般技能及效率同样负责。’(Standard Oil v. The Clan Line Steamers [1924] AC 100,Atkinson勋爵,第120-121页)。(2)不胜任或效率低下是事实问题,可通过单一事件证明,无需通过一系列行为证明:The Star Sea [1997] 1 Lloyd’s Rep. 360,第373-374页(Leggatt LJ)。然而,单一错误甚至多个错误不必然使船员不胜任:The Star Sea [同上],第374页:

‘诚然,在The Makedonia案中,Hewson法官于第336页认定“……令人震惊的纯粹低效历史,一连串疏忽行为……远超偶然疏忽的效率低下状态……”,但我们未发现任何支持以下命题的依据:即必须始终有一系列行为方能确立不胜任或效率低下。事实上,在判决较早部分,Hewson法官引用了Atkinson勋爵在Standard Oil Co. of New York v. Clan Line Steamers Ltd. [1924] AC 100中的著名论述,Atkinson勋爵认为“致残性技能缺失”与“致残性知识缺失”均使船长不胜任且不合格指挥。因此,在某些情形下,从单一事件即可推断某人具有“致残性知识缺失”。……

我们完全接受(正如法官在其判决中所承认),单一错误甚至多个错误不必然使船员不胜任。任何人均可能犯错,而不应据此得出其具有“致残性技能缺失”或“致残性知识缺失”的结论。’

(3)不胜任须与疏忽相区分,可能源于:

(a)固有能力缺失。

(b)缺乏充分培训或指导:例如缺乏充分的消防培训(The Star Sea [同上])。

(c)对特定船舶及其系统缺乏知识:Standard Oil(同上);The Farrandoc [1967] 2 Lloyd’s Rep. 276;The Star Sea [同上](CO²消防系统操作)。

(d)不愿适当履行职责:

‘在我看来,考虑效率时,考量事项不限于致残性技能缺失及致残性知识缺失。某人可能持有最高等级的适任证书,却因醉酒习惯或健康问题而具有致残性缺乏意愿及倾向使用其技能及知识,使其技能及知识几乎无用。此类人无法有效使用其本应具备的技能及知识。MacCrindle先生主张,缺乏应用技能及知识的意愿不属于“能力”范畴,尽管在某些情形他愿意承认醉酒及身体不适可能属于。

对此我已深思熟虑,我认为醉酒或身体不适与致残性缺乏意愿使用技能及知识之间并无实质区别。理由在于结果相同或可能相同。’(The Makedonia [1962] 1 Lloyd’s Rep. 316,第335页,Hewson法官)。

(e)身体或精神残疾或无能(例如醉酒、疾病):Moore v. Lunn (1923) 15 Ll.L.Rep. 155;Rio Tinto v. Seed Shipping (1926) 24 Ll.L.Rep. 316。(4)船长及船员的无能或低效是否使船舶不适航的测试标准如下:若合理谨慎船东知晓相关事实,是否会允许该船长及船员在现有知识、培训及指导状态下出海?(参见Salmon法官在Hong Kong Fir Shipping v. Kawasaki [1962] 2 QB 26,第34页)。(5)关于因果关系,不适航须为“原因,或若更倾向此说法,则为真实、有效或实际原因”,且“事实上,不适航……永远不可能是损失的唯一原因……在我看来,它始终仅为多个合作原因之一……我认为无法区分船长疏忽行为作为原因的情形与其他原因(如海难或火灾)作为合作原因的情形。疏忽行为若构成原因,则与其他非疏忽行为同样构成合作原因。问题在两种情形下相同,即:若船舶履行适航义务,灾难是否仍会发生,即使无特定危险或行为,灾难亦不会发生。”(Lord Wright在Smith, Hogg & Co v. Black Sea and Baltic [1940] AC 997,第1005页)。”

在第132段中,Cresswell法官进一步解释了承运人在《海牙规则》第四条第1款项下承担的应有勤勉负担:“132. 若船舶因船长或船员的不胜任或效率低下而被认定不适航,则承运人须证明其在以下方面已尽适当注意:

(1)任命总体称职的船长/船员:The Makedonia [1962] 1 Lloyd’s Rep. 316(Hewson法官,第337-338页)。即船东/管理者必须采取注意措施,确保船长/船员是‘适合该职位的合适人选’(Moore v. Lunn (1922) 11 Ll.L.Rep. 86,第93页,Bailhache法官)。船东/管理者必须通过检查海员证件、面谈及向先前雇主查询,合理确信其适合所任职位:The Makedonia [同上];Scrutton on Charterparties(第20版),第430页。

(2)船长针对特定船舶及特定航次的具体能力。仅依赖海员持有的适任证书不一定足够:The Farrandoc[同上](加拿大海事法院)(Scrutton on Charterparties第20版,第430页)。船东/管理者须为船长/船员提供针对特定船舶及航次(等)的合理必要具体指导及持续监督。

‘在我看来,一个人若为自身船舶或货物尽合理注意,或试图履行此义务,即使被告知拟担任责任职位的海员持有资格证书,仍会进一步查询其能力及经验。即使在查询后,我认为他仍会了解该人的经验是否适合特定船舶,并采取措施确保该人对特定船舶的任何必要特性有充分了解,以便适当履行其职责并避免对船舶及货物的损害。’(第282页)

(另见:Standard Oil [同上];The Makedonia [同上],第338页)

关于承运人监督的形式,Brandon勋爵在The Marion [1984] 1 AC 563,第575页中考虑了以下内容:

‘所采用的监督形式差异很大,这无疑取决于相关公司规模、运营船舶的数量及类型,以及该等船舶从事的贸易。然而,监督形式包括:首先,海上监督员或其他合格管理人员在港口访问船舶时进行定期或随机检查;其次,以定期或不定期方式对海图室及其内容进行全面检查和核查;第三,以定期或不定期方式将海图室全部内容取出进行检查和核查。’”

Davison登记官认为当事人陈述的范围远超解决本案所需。关于责任问题,本案最终聚焦于船长的胜任性。关于该议题,双方的陈述将在下文讨论中显现。当事人关于航次计划的陈述主要集中于是否必须证明航次计划缺陷具有因果关系——这是一个简短问题,答案更短。Davison登记官认定船长不胜任。

专家们,包括被告专家Simpson船长,均一致同意:任何专业人士都可能犯错,甚至连续犯错,任何人都有可能“状态不佳的一天”。Ivanov船长以自身海上经历举例说明,一位拥有20年经验的纽约引航员,在其担任船长的船舶尚未驶出航道尽头前,下令“右满舵”。灾难仅因船员立即识别错误并迅速行动而避免。Yusupoff先生强调疏忽与不胜任之间存在区别。他提请Davison登记官注意The Makedonia案中Hewson法官的一段论述,该法官指出两者区别,并称两者之间存在“巨大鸿沟”。Yusupoff先生陈述的核心观点是:本案船长的错误属于孤立、偶然错误,未跨越该巨大鸿沟。

Davison登记官认为船长的错误不能如此定性。2023年3月20日2000船长接班时,其接替的值班驾驶员在前一值班期间未能按照航次计划、船舶SMS及IMO指南要求,标绘并记录船舶位置。交班结束时,其亦未在航海日志中记录船舶位置。这些失误似乎未引起船长任何评论或批评,因为在其接班后的一小时内,他同样未能做到。航次计划要求在转向点53至54之间每10分钟定位一次,在转向点54至55之间每30分钟定位一次,但船长未执行。

船长接班后的第一项行动是提前改向至南行航向,从而节省几分钟航行时间。这一偏离航次计划的行为本应但未在航海日志中记录。在某一无法确定的时间点(但Yusupoff先生承认很可能在到达转向点54之前),船长叫瞭望人员下驾驶台去泡茶。这明显违反船舶SMS,该SMS规定仅在白天允许单人瞭望。(尽管未听取船员证言,无法就此作出认定,但瞭望员离开驾驶台的时间长度令人质疑他是否真的在泡茶。无论原因如何,其在驾驶台的存在是必要的,船长不应允许其长时间离开。)到达转向点54大致位置时,船长未能改向至231度。Davison登记官认为船长不仅错过了转向点,而且显然未保持适当(甚至任何)瞭望。航海薄暮于20:18结束。此时,船长“本应能够看到Datca半岛显著陆地,其海拔近280米”。此外,该半岛在船舶雷达上应清晰可见,但船长显然未监控雷达。此外,他似乎未输入横向偏差限值或接近警告。若输入任一,雷达均会自动发出警告。

最后,船舶配备了BNWAS(驾驶台航行值班报警系统)。BNWAS要求驾驶台人员每3至12分钟响应一次。若无响应,系统将逐级发出警报,提醒船员驾驶台无人响应。(该系统运作方式类似于铁路列车著名的“死人把手”)。当时系统似乎正常运行。然而,Ivanov船长认为,船长可能“已习惯系统警报,以致自动确认”。在无船长证言的情况下,其对BNWAS警报未采取任何实质行动的原因属推测。无论解释如何,事实是船长实质上忽略了BNWAS。

搁浅后,船长制作或指示制作了免责性记录于航海日志及轮机日志。航海日志记录20:05“改向213度(真航向)”。若当时真改向,Simpson船长计算搁浅本不会发生。但AIS数据显示未发生该改向。Davison登记官认为该航海日志记录(可疑地覆盖并遮挡前一记录)系(a)事后补记且(b)虚假。同样,轮机日志记录的主机动作与AIS数据矛盾。主机不可能在所记时间停机1分钟后倒车9分钟。Davison登记官因此认定这些记录亦属虚假。Ivanov船长在其口头证言中表示,这些记录可能因船舶于20:45开始搁浅——或触碰较浅外围水域——而非完全搁浅至20:58所致。此证言与其报告中第9段所载的明确陈述相矛盾。船舶在不到一分钟内搁浅并停于半岛外陡峭岩石海底。Davison登记官认为轮机日志记录更简单且更可信的解释是:这些记录虚假,意在推卸责任。

Davison登记官认为搁浅并非单一错误所致。错误众多且严重,可定性为完全失职。专家们对船长的胜任性意见分歧。Ivanov船长指出,本案为沿海航行第8天,船舶此前已通过运河及博斯普鲁斯海峡与达达尼尔海峡。但这些经历在2023年3月20日事件所展示的压倒性相反证据面前,不足以证明其胜任。Davison登记官更倾向于接受Simpson船长的专家意见。以下Simpson船长的回答概括了他的观点:

登记官:所以,这超出了仅仅“状态不佳的一天”,是吗?

Simpson船长:在我看来,是的,法官。作为顾问或检验师,我们在对船舶进行检验时,常采用一种经验法则:我是否愿意登上这艘船?我是否乐意乘这艘船去下一港?我认为这就是检验标准:我会想尽一切理由不去,绝不取消去机场的出租车。很遗憾,我确实会这么做。

此回答可视为Simpson船长以其语言重述了The Cape Bonny案中确立的不适航“谨慎船东”测试。船长犯下多起严重错误;这些错误发生在他通过自身作为或不作为移除许多旨在维护船舶及航次安全的制衡措施的背景下;随后,船长在船舶记录中作出不准确且误导性的条目。这些属于系统性失误,双方专家虽侧重点不同,但均以此描述。在Davison登记官看来,不适航测试已成立。谨慎船东若知晓相关缺陷(本案中即船长的胜任性),会在船舶出海前要求修复该缺陷。因此,作为承运人的原告有义务证明其已尽“应有勤勉”。

尽管未听取船员证言,Davison登记官向Yusupoff先生询问是否对船长行为进行过任何纪律调查。原告受益所有人兼管理者Gokay Mutlu船长的陈述对此只字未提。陈述中仅记录了Mutlu船长与船长的一次交流,即搁浅现场立即发生的一次。船长对Mutlu船长说自己“错过了转向点”。Mutlu船长仅评论:“我觉得这位船长分心很奇怪。”未提及任何更正式的调查。Yusupoff先生告知我未进行任何调查,但本航次后,原告与船长“经双方同意”分道扬镳。

关于航次开始时的应有勤勉,Mutlu船长陈述的相关部分如下:

“船长已与我合作三年,因正面绩效评估结果被重新指派至Happy Aras轮。在指派至Happy Aras轮前,他曾在类似吨位、类似人员配置的船舶上工作。所有文件齐全,达到远洋船长级别。他持有驾驶台团队管理证书。无理由怀疑其表现。我从Tango Shipping获得正面推荐。Tango是一家业内声誉良好的大公司。”

Davison登记官认为Mutlu船长陈述的这一部分远不足以证明应有勤勉。尽管船长的各种证书已作为证据提交,正如Cresswell法官在The Eurasian Dream案中所指出的,“仅依赖海员持有的适任证书不一定足够”。Mutlu船长未提供任何细节,亦未进一步描述指派至Happy Aras轮前的“绩效评估结果”。因此,无法审查或对其作出任何判断。Tango Shipping的“正面推荐”未予披露。关于The Marion案中提到的任何形式的监督,没有任何证据。最后,Davison登记官也未获知船长离开原告雇佣的全部经过。

Mutlu船长无法出庭。因与其无关的刑事诉讼,土耳其当局不允许其离境,且不允许在土耳其境内远程作证。因此,他关于应有勤勉的少量证据无法接受交叉质询。鉴于此,以及未听取船长或任何船员证言,Davison登记官认定原告未能履行其证明应有勤勉的举证责任。基于此理由,原告船东的索赔败诉。

Davison登记官认为如已描述了航次计划中招致双方专家批评的缺陷,但双方专家一致同意:若严格遵循该航次计划,搁浅本不会发生。这些缺陷不具有因果关系。Hicks女士主张无须证明其具有因果关系。她提交称这是Hamblen勋爵在The CMA CGM Libra案第145段描述承运人提供适航船舶义务时所指。她邀请Davison登记官将勋爵关于“船舶适航性或航行性质量与船员航行行为之间不存在类别区分”的论述解释为免除证明因果关系的必要性。在Davison登记官看来,不可能如此解读判决。足以引用The CMA CGM Libra案判决要旨开头的句子:“第四条第2(a)款关于航行或船舶管理中行为、疏忽或过失的例外,不得用于对抗承运人因违反第三条第1款项下应有勤勉使船舶适航的因果性违约。”

Davison登记官同意Simpson船长的观点,即本案航次计划“基本”。这对船长在搁浅时履行其作为船长及值班驾驶员职责的胜任性提出了更大的举证责任。在此程度上,正如Simpson船长所述,这“是整体图景的一部分”。但单独来看,该航次计划并未使船舶不适航。

关于金额问题,Blue Seas Adjusters进行的共同海损理算中,共同海损费用总额为3,140,040.97美元。分摊价值如下:船舶855,000美元;货物1,230,104美元,总计2,085,104美元。索赔共同海损费用与分摊价值总额的差额为1,054,936.97美元。因此,被告若想降低任何分摊额,必须“大幅调整”超过1,054,936.97美元。它需通过证明费用应减少,或船舶分摊价值(完好市场价值减修理费用)应增加,或两者兼有,方可实现。Davison登记官认为已得出结论:被告绝无可能履行此举证责任。无需详述,举三例说明。被告质疑船舶完好市场价值及(可能)修理费用,但无相反证据。被告质疑允许期间,但这对总体金额影响甚微,因为绝大多数费用仍在被告建议期间内发生。被告质疑拖轮及驳运服务的租金合理性,虽有一定道理,但这是供应商市场,任何减额均须反映此点,且幅度有限。

在该案中,Davison登记官认为若在责任问题上支持原告,将全额裁决所主张的共同海损费用;但Davison登记官认为船长在航海日志及轮机日志中的记录虚假,意在(就后者而言)推卸责任,且船舶记录中的条目不准确且误导。此外,Davison登记官认定船长犯下多起严重错误,且在通过自身作为或不作为移除许多旨在维护船舶安全的制衡措施的背景下发生。双方专家均认定存在系统性失误。不适航测试已成立;谨慎船东若知晓相关缺陷(本案中即船长的胜任性),会在船舶出海前要求修复该缺陷。此外,承运人有义务证明其已尽“应有勤勉”,而其未能做到。令人震惊的是,船长及原告船东公司的受益所有人兼管理者均未出庭作证。因此,共同海损索赔在责任问题上败诉;但若责任成立,船东的索赔金额将全额获判。最终,被告承租人获判其费用及利息,并获判相当金额的预付款。

从这些案子中,我们可以看出,不仅是船自身缺陷问题,对船方人员的培训,体系文件建设,船舶的管理等等都同样非常重要,不然很可能会导致船不适航而承担责任。Cresswell法官在 The Eurasian Dream [2002] 1 Lloyd’s Law Rep.719案中对船员方面的要求做了非常详细的归纳总结,管理公司人员都应该认真去看看。此外在《船舶适航性研究》或Merchant Ships' Seaworthiness_Law and Practice书中也都有相应说明。

海运圈聚焦专栏作者Alex (微信公众号 航运佬)

2026-01-20

2026-01-20 547

547