日前,某自媒体流出一则处罚信息在抖音和其他网络平台广泛流传,大概情况就是今年7月,海事执法人员现场巡查时发现,某船停靠码头期间进行压载作业时,压载水溢流至甲板,夹带甲板散落的铁矿砂的压载水通过泄水孔流入海中,导致1立方米左右含有铁矿砂的压载水溢流入海。经调查,某海事局对该船管理公司给予罚款人民币贰拾壹万元整(210000元)的行政处罚。

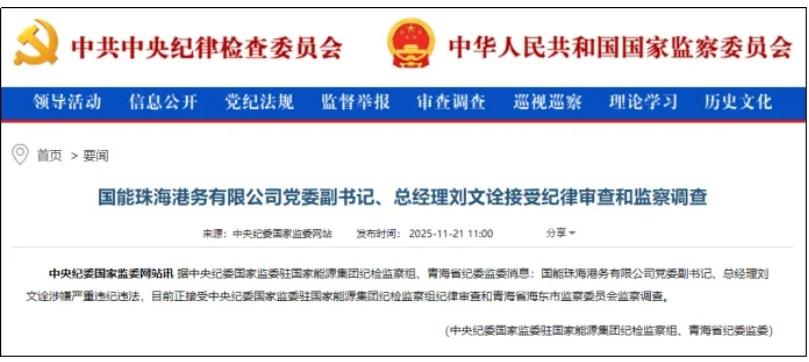

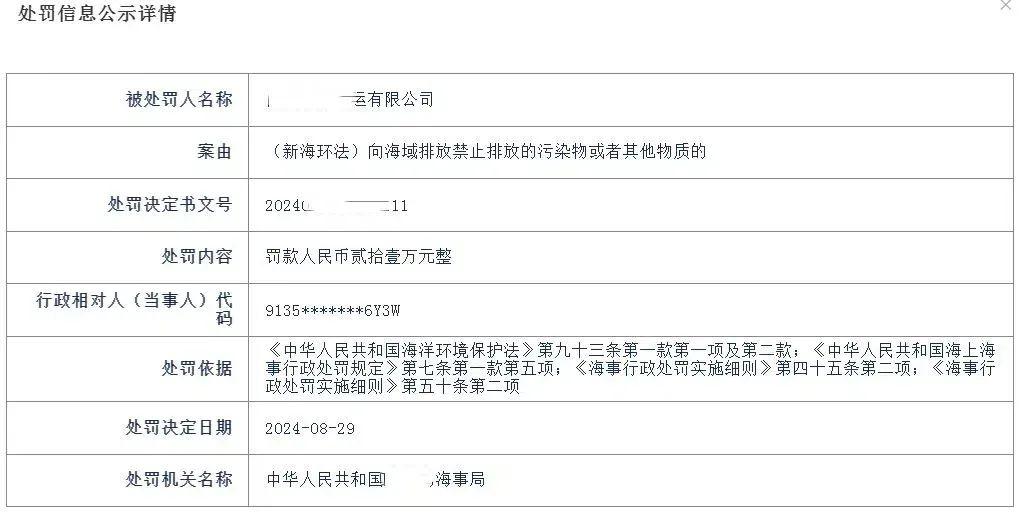

出于曾经的职业敏感,小海狮首先检索了一下官方网站,确认该信息是否真实。经比对,该信息应该属实,处罚公示信息截图如下(为避免争议,已隐去有关信息):

下面,就和大家说说这起案子;

1.为什么各地海事部门开始严查压载水?

一是国内法有新要求。2023年新修订的《中华人民共和国海洋环境保护法》更加明确细化了压载水在我国管辖海域的排放控制要求。

二是国际公约有新规则。根据《2004国际船舶压载水及沉积物控制与管理公约》(以下简称“《压载水公约》”)附则B-3条款规定,国际航行船舶最终压载水管理是必须要对压载水进行处理,处理达到D-2标准后,才能排放。该标准已于2024年9月8日全面强制实施。

为推进《2004年国际船舶压载水和沉积物控制和管理公约》履约实践,部分直属海事局还出台了《船舶压载水和沉积物检查工作指南(试行)》,组织开展了压载水专项检查。

2.含有铁矿砂的压载水属于什么?应当如何处理?

首先,根据《船舶水污染物排放控制标准》(GB 3552-2018)有关规定,含有铁矿砂的压载水属于船舶垃圾的货物残留物类别。

该标准还在“7.船舶垃圾排放控制要求”7.1.3规定,对于货物残留物, 在距最近陆地12海里以内(含)的海域禁止排放。在距最近陆地12海里以外的海域,含危害海洋环境物质的货物残留物禁止排放。

既然货物残留物是禁止排放的,那么压载水应当如何处理呢?达标处理排放+港区水域报告。

1.按照压载水公约新要求,国际航行船舶必须对压载水进行处理达到或者高于D-2标准后才能排放。

2.《中华人民共和国船舶及其有关作业活动污染海洋环境防治管理规定》第九条规定,在港区水域排放压载水的,应当遵守有关法律法规、标准和相关操作规程,落实安全和防治污染措施,并在作业前将作业种类、作业时间、作业地点、作业单位和船舶名称等信息向海事管理机构报告;作业信息变更的,应当及时补报。

3.该行为违反条款和处罚依据是什么?

《海洋环境保护法》关于船舶排污和压载水处理的内容规定如下:

第七十九条规定,在中华人民共和国管辖海域,任何船舶及相关作业不得违法向海洋排放船舶垃圾、生活污水、含油污水、含有毒有害物质污水、废气等污染物,废弃物,压载水和沉积物及其他有害物质。

船舶应当按照国家有关规定采取有效措施,对压载水和沉积物进行处理处置,严格防控引入外来有害生物。

第九十三条规定,违反本法规定,有下列行为之一,由依照本法规定行使海洋环境监督管理权的部门或者机构责令改正或者责令采取限制生产、停产整治等措施,并处以罚款;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,责令停业、关闭:

(一)向海域排放本法禁止排放的污染物或者其他物质的;

(二)未依法取得排污许可证排放污染物的;

(三)超过标准、总量控制指标排放污染物的;

(四)通过私设暗管或者篡改、伪造监测数据,或者不正常运行污染防治设施等逃避监管的方式违法向海洋排放污染物的;

(五)违反本法有关船舶压载水和沉积物排放和管理规定的;

(六)其他未依照本法规定向海洋排放污染物、废弃物的。

有前款第一项、第二项行为之一的,处二十万元以上一百万元以下的罚款;有前款第三项行为的,处十万元以上一百万元以下的罚款;有前款第四项行为的,处十万元以上一百万元以下的罚款,情节严重的,吊销排污许可证;有前款第五项、第六项行为之一的,处一万元以上二十万元以下的罚款。个人擅自在岸滩弃置、堆放和处理生活垃圾的,按次处一百元以上一千元以下的罚款。

本案中,实际上船方存在2个违法行为:其一,“压载水溢流至甲板”属于违反船舶压载水排放和管理规定,其二,“1立方米左右含有铁矿砂的压载水通过泄水孔溢流入海”属于向海域排放禁止排放的污染物或者其他物质。

需要注意的是,这种情况构成法条竞合。目前较为普遍的处理原则是“从一重处断”,即只能择一较重的规定予以处罚。

综上所述,本案违反条款是《海洋环境保护法》第七十九条第一款、第二款,处罚依据是第九十三条第一款第一项及第二款,处二十万元以上一百万元以下的罚款。

4.该违法行为应当适用哪个裁量阶次?是否可以减轻、从轻处罚?

本案中,海事部门依据《海上海事行政处罚规定》第七条第一款第五项“法律、法规、规章规定应当依法从轻或者减轻行政处罚的其他情形”、《海事行政处罚实施细则》第四十五条第二项“能够主动终止海事违法行为,且未造成严重后果的”,作出了从轻处罚决定。

《海上海事行政处罚规定》

《海事行政处罚实施细则》

那么,是否可以适用《行政处罚法》第三十二条、《海事海事行政处罚规定》第七条第一款第一项、《海事行政处罚实施细则》第四十四条规定的“主动消除或者减轻海事行政违法行为危害后果的”依法减轻处罚呢?

老规矩,我们来看看裁量基准。

由于《海洋环境保护法》是2023年10月24日修订的,现行有效的常见海事违法行为裁量基准规定的是“不按照《中华人民共和国海洋环境保护法》规定向海洋排放污染物,或者超过标准、总量控制指标排放污染物”的裁量标准(法定幅度是2万-10万)。

2022年1月1日实施的“常见海事违法行为行政处罚裁量基准”,规定:

2023年10月27日部海事局发布的“常见海事违法行为行政处罚裁量基准”征求意见稿,该违法行为规定了7种裁量情节,规定了减轻情节。

减轻情节:1.排放量0.05T(或M³)及以下,当事人积极配合调查并及时纠正违法行为的;2.当事人具有其他法定减轻情节的。—2000-2万

情节轻微:排放量0.1T(或M³)及以下。—2-3万

情节较轻:排放量0.1T(或M³)以上0.5T(或M³)及以下。—3-4万

一般情节:排放量0.5T(或M³)以上1T(或M³)及以下。—4-5万

情节较重:1.排放量1T(或M³)以上2T (或M³)及以下;2.具有其他较重情节。—5-7万

情节严重:1.排放量2T(或M³)以上;2.具有其他严重情节。—7-10万

从轻情节:1.因污染物处置设备部分功能缺陷造成超过标准、总量控制指标排放污染物,当事人积极配合调查并及时修复污染物处置装备的;2.当事人具有其他法定从轻情节的。

从处罚决定书来看,海事部门已认定船方发现压载水溢流后立即停泵,主动终止违法行为,且未造成严重后果,事故发生后公司进行了内部通报并完成内部整改。这是否属于主动消除或者减轻违法行为危害后果?

笔者认为主要取决于排放量的多少。从现有信息来看,笔者暂时是无法得知该1立方米含有铁矿砂的洗舱水,是含有污染物的实际排放量?还是含有大量水分的含水混合物的排放量?

而根据裁量基准,对于污染物中含有大量水分的含水混合物,裁量时污染物的实际排放量按含水混合物排放量除以100计算。

如果本案中的1立方米是污染物的实际排放量,该罚!

如果本案中的1立方米是含水混合物排放量,虽然已经是从轻处罚,但是也可能属于重罚。

关于本案适用从轻处罚、未适用减轻处罚的问题,笔者采访了相关执法人员,他们表示本案不应适用“主动消除或者减轻违法行为危害后果”,理由:

1、裁量基准征求意见后尚未正式发布,不具有效力。

2、海水已经变为棕黄色,如果污染物的实际排放量按含水混合物排放量除以100计算,不符合实际情况。

3、海水已经变为棕黄色,这是已经造成的危害后果,船方采取的措施仅仅是停泵,并没有采取其他措施消除或者减轻该危害后果,属于“能够主动终止海事违法行为,且未造成严重后果的”,可以适用从轻处罚。

4、没有《海事海事行政处罚规定》第七条第一款第一项、《海事行政处罚实施细则》第四十四条规定的应当从轻或者减轻处罚的其他情形。

小海狮认为,尽管22版裁量基准并没有规定减轻情节,但是《行政处罚法》明确规定了主动消除或者减轻违法行为危害后果应当从轻或者减轻处罚。行政处罚法是母法,可以而且应当主动适用行政处罚法。部门法、裁量基准没有规定,不应成为不予减轻处罚的理由。

海运圈聚焦专栏作者:小海狮(微信公众号:海狮说法) 本文作者:韩葳萍律师

2025-01-09

2025-01-09 496

496