即将步入期颐之年的李嘉诚,再次站在了舆论的风口浪尖。相对十年前,面对《别让李嘉诚跑了》质疑时的回应“我身本无乡,心安是归处”,这次他选择了沉默。

3月18日,长江和记和长江实业宣布将于3月20日在香港发布2024年度业绩报告,但令人瞩目的是,公司突然取消了所有媒体发布会与分析师会议安排。业内人士普遍认为,这远非单纯的财报策略,而与近期围绕港口资产出售的争议密切相关,保持“沉默”的安排在某种程度上暴露出公司在面对此次争议时的尴尬与被动。

3月4日深夜,长江和记实业一纸公告震动全球航运界:以228亿美元的价格,向贝莱德(BlackRock)牵头的财团和MSC主导的TiL财团出售其全球港口业务核心资产。这笔交易涉及23个国家、43个港口,其中最引人注目的,是巴拿马运河两端的巴尔博亚和克里斯托瓦尔港口。

自交易官宣以来,争议便不断升级。市场传闻、投资者焦虑、媒体评论接踵而至,而李嘉诚最新的“沉默”举措,无疑将交易风波推向了舆论风暴的中央。

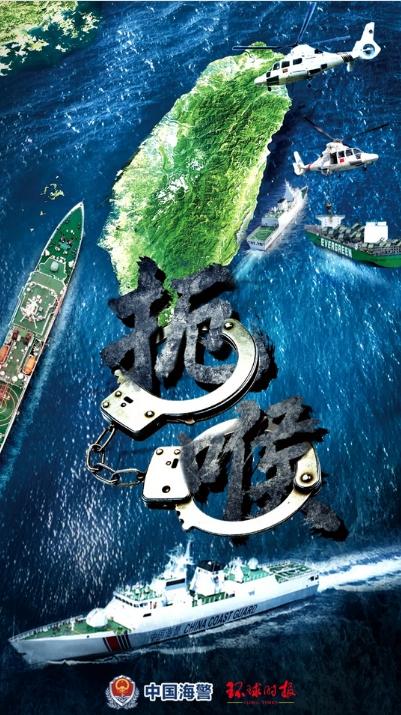

多方发声 怒批“卖国”

3月18日,香港特区行政长官李家超在回答记者提问时,明确表示,社会的关切值得重视,“任何交易必须符合法律和规则的要求”,并重申特区政府将依法依规处理有关事项。

而一天前,全国政协副主席梁振英在社交媒体发文,间接回应香港商人李嘉诚向美国贝莱德集团出售巴拿马运河港口交易,直指有些香港商人误信“商人无祖国”。

此前,国务院港澳办官网罕见转载《莫天真 勿糊涂》《伟大的企业家都是铮铮爱国者》等措辞凌厉的檄文,指责长和“助纣为虐”“漠视国家利益”。

李嘉诚或许未曾料到,这场看似完美的“低买高卖”会将自己推向风口浪尖。这位97岁的商界传奇,正经历着人生最严峻的拷问:当国家利益与商业利益碰撞,当大国博弈渗入港口货柜的缝隙,那个曾经被奉为圭臬的“在商言商”原则,是否已成为不合时宜的过时信条?

巴拿马港口的战略密码

要理解这场交易的敏感性,必须穿透财务报表的迷雾,直抵巴拿马运河的地缘政治内核。作为连接太平洋与大西洋的“海上十字路口”,巴拿马运河承担全球6%海运贸易量,每年创造近35亿美元净收入。自1997年李嘉诚旗下和记黄埔获得运河两端港口经营权,这座黄金水道便成为中美角力的隐形战场。

特朗普政府的战略焦虑在此暴露无遗。今年1月就职后,特朗普高调宣称“巴拿马运河属于美国”,甚至威胁动用武力“收回”;国务卿鲁比奥旋即展开巴拿马施压之旅。这种背景下,贝莱德财团接盘港口资产的时机选择耐人寻味,且贝莱德作为美国最大资管公司,其政府背景向来讳莫如深。当美国司法部正调查中国起重机“间谍风险”、财政部试图打击中国造船时,这笔交易很难不被视为美国对华“去风险化”战略的关键落子。

这并非孤立事件。过去十年,中国通过“一带一路”倡议,投资希腊比雷埃夫斯港、巴基斯坦瓜达尔港等,构建起覆盖全球的港口网络,而美国则通过经济制裁、军事威胁等手段,步步紧逼。李嘉诚的交易,恰好为美国提供了突破口。若交易达成,MSC和贝莱德将掌控巴拿马运河两端港口,美国在拉美地区的战略优势将进一步巩固,中国则可能失去一个关键支点。

更深层次看,这场“港口争夺战”是AI时代新基建竞争的前哨战。正如十年前腾讯与阿里争夺移动互联网入口,如今的港口不仅是物流节点,更是数据流和标准的输出平台。失去入口,就意味着失去规则制定的主动权。李嘉诚的这一步棋,不仅让中国在航运领域失分,更可能在未来科技竞争中埋下隐患。

李嘉诚的商业逻辑与政治困局

德路里高级分析师Eleanor Hadland和Eirik Hooper表示,长江和记港口交易的时机“太短”,李嘉诚或许早在特朗普就职前就有意退出港口和码头运营业务。两位分析师认为,选举前的保护主义言论以及对中资和香港公司态度的转变,可能是长和决定大幅退出全球港口行业的一个因素。

不过他们预测,根据过去的其他收购案例,交易审批需一年以上,监管阻力将是“拦路虎”,“在一些港口范围内,市场过度集中的风险似乎很高”。

巴拿马港口被提及为关注点(因市场集中度高),因为“长江和记在巴拿马港口拥有90%的股份”,其位于巴尔博亚的设施与MSC子公司Terminal Investment Limited(TIL)和新加坡PSA International共同拥有的罗德曼码头直接相对。欧盟委员会将特别关注西北欧港口的反竞争影响,因为TIL在鹿特丹码头持有股份,MSC在汉堡码头持有49.9%的股份,而长江和记在鹿特丹最大的码头运营商ECT持有多数股权。西班牙市场也将受到审查,因为TIL是瓦伦西亚的主要运营商,而长江和记控制着巴塞罗那最大的码头。

从纯商业视角看,这笔交易确实堪称经典:13.6倍EV/EBITDA的估值溢价,190亿美元现金入账几乎等同长和市值,堪称完美退场。

面对铺天盖地的“见利忘义”指责,李嘉诚阵营始终以“股东利益最大化”作为挡箭牌。但问题在于,当交易触及国家战略安全红线时,商业理性是否还能独善其身?

细究长江和记的资产版图,其“去中国化”轨迹早有征兆。截至2024年,该公司50%收入来自欧洲,香港与内地占比仅12%。这种“外强中干”的布局,与2015年重组时将注册地迁至开曼群岛、十年间蚂蚁搬家式抛售480亿内地资产的操作一脉相承。

李嘉诚1928年出生于广东潮州,历经战乱与变革,凭借敏锐的商业嗅觉与果敢的决策,从塑料制造业起步,历经房地产、港口、电信等多个领域的布局,建立起庞大的商业帝国。他的成功曾被视为香港经济奇迹的重要注脚,许多人视他为“在商言商”的典范。然而,从近十年的资产出售操作来看,李嘉诚逐步剥离香港及内地的核心资产,将资金和战略重心大规模转移至海外。

-

2016年,抛售上海陆家嘴核心地段的世纪汇广场,回笼200亿人民币;

-

2019年,抛售大连西岗地块,回笼40亿人民币;

-

2020年,抛售成都南城都汇地块,回笼71亿人民币;

-

2021、2022年连续抛售上海外滩、静安区核心商业地产,回笼95亿人民币;

-

2023年,抛售珠海新城地块,回笼约30亿港元;

-

2024年,出售在北京的最后一个楼盘“御翠园”,随后连续五次减持邮政银行股票,套现8.2亿港元;

-

2025年,出售“上海和黄药业”45%的股份,回笼42亿人民币。

这一转变引发了广泛争议:一方面,他通过不断变现资产,迅速回笼资金并实现财富保值;另一方面,也有人认为这种行为削弱了香港乃至国家在重要战略资产上的控制力,甚至有“卖国”之嫌。

李嘉诚显然低估了时代变迁的速度。相比2015年“别让李嘉诚跑了”的舆论风波,此次官方反应呈现出三个显著升级:其一,港澳办直接下场定调,将交易性质从“资本流动”上升至“国家大义”;其二,官媒放弃过往的含蓄表达,采用“跪低”“助纣为虐”等激烈措辞;其三,媒体将商业交易与国安法并置讨论。这种转变背后,是中美博弈进入“深水区”后,战略资产管控已成为不可逾越的红线。

在海运圈聚焦看来,这场风波最深刻的启示,在于撕破了“商业归商业,政治归政治”的虚幻面纱。当梁振英质问“商人有没有祖国”,当《大公报》疾呼“伟大的企业家都是铮铮爱国者”,实质是在全球化退潮的背景下,重新定义商业伦理的坐标体系。

历史从不缺乏警示:20世纪洛克菲勒标准石油垄断全球市场时,依托的是美国外交官的治外法权。而今美国动用长臂管辖制裁TikTok、围堵华为5G,再次印证商业与政治从来血脉相连。李嘉诚试图以“在商言商”超然于大国博弈之外,恰似在惊涛骇浪中驾驶无锚之船——看似自由,实则危机四伏。

站在十字路口的李嘉诚,其实已无太多选择空间。参照2021年某互联网巨头携带数据赴美IPO被紧急叫停的案例,此次交易很可能面临两种结局:或是迫于压力终止协议,另求与中资企业完成交易;或是顶着骂名强行交割,身后留下一片骂名。

只是无论哪种选择,那个曾经游刃于东西方之间的“李超人”神话,似乎都已不可避免地走向终结。

参考资料:

漫航观察:《国家出手?!全球最大港口交易案或生变!招商局、中远海运集团若入局接盘可力挽狂澜?》

帅真商业视界:《十年套走480亿,内地生意仅剩5%,李嘉诚终于想摊牌了?》

政事堂2019:《李嘉诚,捅了一个天大的篓子》

来源:海运圈聚焦

2025-03-19

2025-03-19 625

625